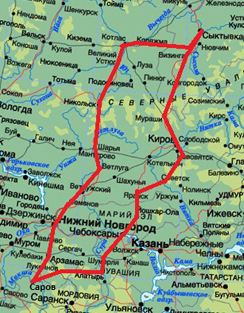

Автопробег Саров-Сыктывкар-Коряжма-Саров

После Йошкар-Олы пришлось притопить, потому что меня кировские друзья предупредили, что живут они в микрорайоне вне города, и в навигаторе их нет. На их микрорайон есть обозначеный съезд с развязки, но надо было успеть до темноты без навигатора проехать несколько неочевидных поворотов, поэтому гнал я как мог, благо дорога перед Кировом была очень хорошая и позволяла это. С последними отблесками света, отражаемыми облаками от солнца, уже ушедшего за горизонт, я триумфально въехал во владения моих друзей-собайкальцев-кировчан, у которых с комфортом заночевал, а утром они показали мне город.

Киров, если задаться целью сделать его туристически и ландшафтно интересным, требует вложений, но это возможно, все данные для этого есть. Вид на реку Вятка с набережной очень красивый. Самое знаменитое и красивое здание города — это здание ФСБ, являющееся грандиозным готическим особняком дореволюционного пароходного босса. Набережная на высоком берегу, что-то пытались с ней делать, освежили примыкающий к ней сад, но до завершения работы еще очень много. Еще надо обязательно что-то сделать с руинами под набережной. Местный «Арбат» — пешеходная улица с брусчаткой и фонарями, как положено, но длиной… метров 200. Также к достопримечательностям относится парк с системой прудов и зданием диорамы, посвященной революционному движению (вот там, судя по магнитикам, летом, когда вся зелень, потрясающе красиво), Дымковская слобода, где производят дымковскую игрушку, несколько старых церквей, монастырь.

После осмотра Кирова, я выстрелил на Сыктывкар. На пути есть участок извечно плохой дороги – участок «Юрья-Мураши». По словам местных, его чинят уже лет 30, и вроде бы стараются… но ничего не меняется. Около стелы «Республика Коми» кончилась в телефоне карта Приволжского федерального округа, пришлось, помимо фотографирования стелы, включать ноутбук и подсовывать телефону следующую карту. Через некоторое время я въехал в Сыктывкар (прошел дождик и была обалденная, пожалуй, лучшая по качеству виденная мной радуга) и заночевал в очень хорошей гостинице.

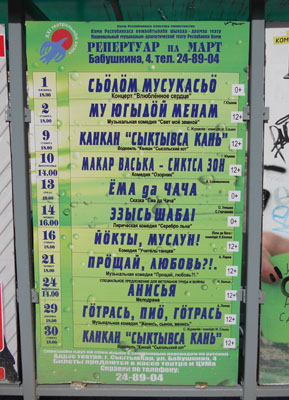

На следующий день я отправился гулять. Сыктывкар — город, лишенный финно-угорского шика Саранска и Йошкар-Олы, но его отличительная черта — он на каждой табличке подчеркивает две вещи — что он столица не чего-нибудь там, а национальной автономии, и что коми — это прилагательное («коми композитор», «центр коми культуры» и т.п.). Исторический центр, как таковой, не обнаружен – город современный. Музей коми истории и коми культуры, в который я очень хотел попасть, был, к сожалению, закрыт. Оттолкнувшись от этой точки моего путешествия, как ото дна, я начал всплытие – путь домой.

Я уже упоминал, что навигатора у меня нет, а езжу я по Навителу, загруженному в телефон. Для этого у меня есть какие-то кусочные карты по федеральным округам. Так вот, когда я набирал около гостиницы в Сыктывкаре название следующего пункта «Коряжма», то столкнулся с проблемой, которую очень быстро идентифицировал как отсутствие у меня в картах для телефона Архангельской и Вологодской областей как явления. Ну не знал, что их нет – раньше-то там не бывал. Автопутешественник я начинающий, причем новой генерации – без электронных помощников не ездок. Так верите ли, я несколько десятков секунд раздумывал – бросаться ли в бой через юг Русского Севера без навигатора, или тихонько вернуться по своим следам. Но решился ехать по программе-максимум, убедив себя чем: наши отцы ездили по указателям и атласу, неужто я полный дундук, что не проеду до Костромской области по отцовским заветам, указателям и по единственной, скорее всего, дороге, а уж там глядишь и Навител заработает?

Перед отъездом я заехал на ж/д вокзал Сыктывкара и поинтересовался у бомбил, реально ли сейчас проехать на Коряжму на легковушке. Сначала был получен четкий ответ «нет, там понтон еще не наплавили», но в процессе дальнейшей беседы оказалось, что можно проехать «в объезд через Широкий Прилук», а это и был тот маршрут, который я рассматривал для себя. Где там должен быть понтон, я не уяснил, но видимо, когда он есть, то появляется какой-то короткий путь. Поворот с трассы «Вятка» на Коряжму не совсем очевиден – на указателе написано как раз «Широкий Прилук», и догадаться, что поворачивая на эту деревню, на самом деле попадаешь на трансобластную дорогу, ведущую из Коми в Архангельскую и Вологодскую область, не так уж просто. Уже встав на эту трассу, начинаешь видеть указатели типа «Котлас – 228 км». На самом деле, дорога эта проходит по т.н. Вилегодскому краю – здесь протекает река Виледь, центр региона – с.Ильино-Подомское, первое упоминание о котором датируется 1379 годом в летописи о проповеднике Стефане Пермском. Оно древнее Архангельска. Но, к сожалению, ощущения, что я еду по кондовому Русскому Северу, так чтобы церкви без единого гвоздя и прочее деревянное зодчество, не было. Попадалась какая-то самая обычная населенка, лесопилки. Бросалось в глаза обилие Дастеров – там это очень популярная машина. Асфальт кончился очень вскоре после стелы «Архангельская область», и пошла довольно недурная грунтовка, а изучая впоследствии карты, я начал подозревать, что ехал хоть и по главной и вроде как по единственной дороге, но задача, похоже, имела не единственное решение и главная дорога вела меня не по лучшему из них. Я ехал Широкий Прилук – Гришинская – Павловск – Быково – Пологи и в Ильино-Подомском переезжал через мост через р.Виледь, а надо было, похоже, переезжать на правый берег или на Дресвянку, или в Павловске и ехать по правому берегу, где Вилегодск, Дьяконово, Подомо, Воронцово. В атласе эта дорога нарисована более жирным шрифтом и, возможно, лучше. Павловск я пропорол по главной, но судя по сохранившемуся видео с регистратора, там было 2 отворота направо, которые с одинаковым успехом привели бы меня к мосту. Первый же мост в Дресвянку, видимо, надо знать – судя по спутниковым картам, на него ведет вообще какая-то просека. Но зато я доказал, что левый берег проезжаемый. Про правый у меня, соответственно, информации нет. Проехал и ладно, что уж теперь! Перед Ильино-Подомским встретилась деревня под названием Мокрая Горка. Она, по-видимому, основана автомобилистами, которые не смогли въехать на мокрую горку, осели около нее и стали жить, назвав деревню в честь причины своей оседлости. Юмор в том, что никакой горки в этом месте нет.

И вот она, та самая Коряжма, манящее название с редко открываемых страниц атласа. Датой основания Коряжмы принято считать 1535 год, который указан в летописи города Сольвычегодска как год основания монахом Павло-Обнорского монастыря Лонгином обители Николо-Коряжемского монастыря. Невзирая на древность, абсолютно современный советский город при бумкомбинате. Единственная достопримечательность — это храмовый комплекс, который только и снимают на магнитики. При этом на некоторых магнитиках фотограф берет в ракурс статую ангела с четырехконечным крестом, находящуюся где-то в монастыре. Оказавшись около нее, я обнаружил, что это надгробие какого-то духовного лица. Т.е. Коряжма — единственный, наверно, город в России, где на магнитики снимают… могилу. В «серебряное кольцо России» (Русский Север) Коряжма, к сожалению, не просится. Население 40 тысяч человек. Протекает река Вычегда, есть какая-то знаменитая кедровая роща, мимо которой я, как оказалось, ехал в монастырь, но она не выглядела чем-то особенным и фотографий или видео не сохранилось. В Коряжме я заночевал в гостинице, и двинул дальше.

Кто еще поедет этими краями, пусть лучше знает, что правильный поворот на Вел. Устюг — после указателя перед/в Красавино, а не рядом с ним. Если повернуть на радостях на новую прекрасную дорогу, ту что рядом с указателем, то по ней попадешь в демотивирующий квазитупик около ж/д станции Красавино. Там после будки начальника станции хорошая автодорога превращается во что-то жуткое. Я туда не поехал, не смог поверить, что это дорога межобластного значения (хотя это Россия и это могло быть правдой). Предчувствия не обманули. Это не та дорога, но ошибаются многие. Начальница станции отвечала заученными фразами, отлично зная, как, где и какой стоит указатель и как мне следовало его понимать. Я понял так, что я сильно не первый и уж точно не последний. Интересно, какой процент попытались ничего не спрашивая прорываться дальше.

И вот он, Великий Устюг, вотчина Деда Мороза. Что касается некого «духа Русского Севера», то вот там он присутствует в куда больше мере, чем в Сыктывкаре или Коряжме. Там много красивой храмовой архитектуры, на главной площади стоит памятник знаменитому уроженцу Семену Дежневу (вообще, что интересно, Великий Устюг является родиной целого ряда русских землепроходцев – видимо, поморские гены устюжан, в сочетании с удаленностью Устюга от Белого моря, Новой Земли и Груманта, гнали их развеивать поморскую тоску на восточную оконечность Евразии). На реке я наблюдал непонятное мне явление – на берег был навален ломанный лед. Река была чистой ото льда, а лёд навален хаотично, выглядело это так, словно по реке прошел ледокол и каким-то образом свёз лёд на один берег. На наших реках я такого не видал, явление осталось мне непонятным.

Да, кстати, про реки. Рек я проезжал очень много – Ветлуга, Сухона, Виледь, Северная Двина, Вычегда… Оказалось неожиданным то, что реки Русского Севера оказались все, как одна, могучие и огромные, может и поменьше масштабом, чем великие реки Сибири, но уж точно несравнимые с речушками средней полосы России, при том, что кроме Сев.Двины, мы и названий-то таких не слыхали. Вот как раз перед мостом через Сухону, по которому я покидал Великий Устюг, есть указатель «Вотчина Деда Мороза – 8 км». Я туда не поехал, хотя, как слышал, работает она круглогодично, просто летом Дед Мороз ходит в русской расписной рубахе.

Андрей Бабайкин специально для alex-elch.ru

Андрей Бабайкин специально для alex-elch.ru

Фото автора

Продолжение автопутешествия из Нижегородской области в Сыктывкар и обратно

Начало автопутешествия

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.